Les deux premières parties (« Introduction » et « En bref ») sont reprises d’un article du portail notre-environnement.gouv.fr portant sur les limites planétaires . Le texte d’origine a été laissé intact en dehors que quelques modifications mineures : le cas échéant, des commentaires ont été rajoutés entre crochets, ainsi que des liens hypertextes et des renvois en bas de page vers les références bibliographiques citées dans l’article d’origine.

Introduction

Source : article du portail notre-environnement.gouv.fr portant sur les limites planétaires .

Depuis le milieu du XXème siècle, la Grande Accélération, caractérisée par le développement économique planétaire et par l’intensification des activités humaines (agriculture, industrie, transport, etc.), associée à la croissance démographique, a conduit à l’utilisation accrue des ressources naturelles (eau, énergie, terres, matières premières, etc.) mettant la planète sous pression : accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, perte de biodiversité, acidification des océans, modification des cycles de l’azote et du phosphore, consommation de l’eau douce, etc.

Comme le rappelait le rapport « Les limites à la croissance » dit « Rapport Meadows », « une croissance exponentielle est insoutenable face à une ressource finie » . Si en 1972 la problématique était de montrer comment éviter le dépassement, trente ans plus tard l’enjeu est désormais de revenir dans les limites de la planète. Dans la continuité de ces travaux, en 2009, une nouvelle approche visant à améliorer l’information sur les risques de changements environnementaux brusques globaux induits par l’empreinte humaine et susceptibles d’affecter les écosystèmes et le bien-être, a vu le jour : le concept scientifique des neuf limites de la planète (Rockström et al.) .

En bref

Source : article du portail notre-environnement.gouv.fr portant sur les limites planétaires .

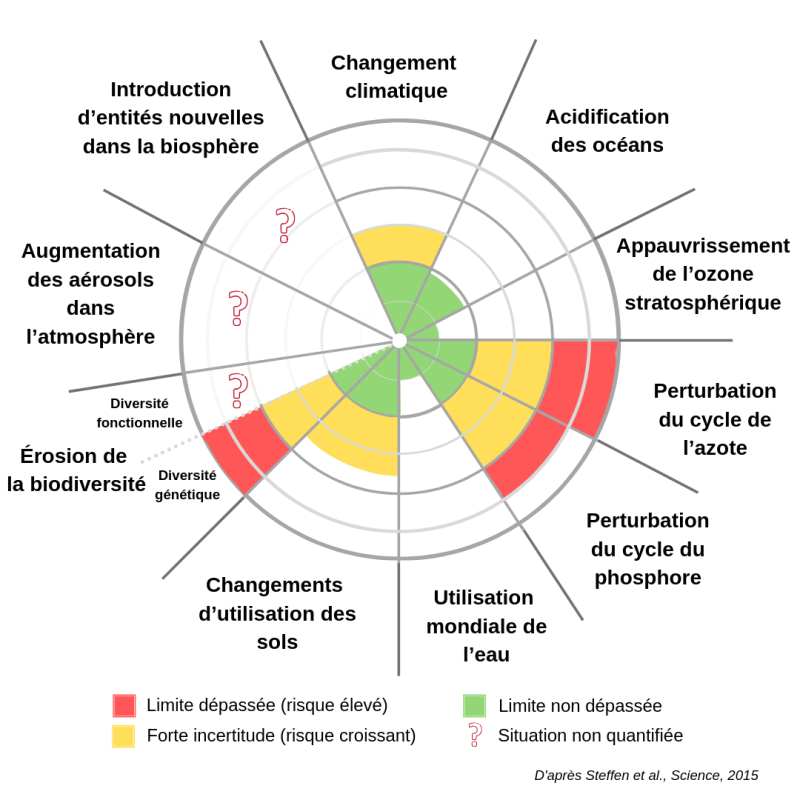

Fondé en 2009 par une équipe internationale de chercheurs menée par Johan Rockström (Stockhöm Environment Institute), le concept des limites planétaires définit un espace de développement sûr et juste pour l’humanité, à travers neuf processus naturels qui, ensemble, déterminent l’équilibre des écosystèmes à l’échelle planétaire : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, les changements d’utilisation des sols, l’acidification des océans, l’utilisation mondiale de l’eau, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère, l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère.

Le concept offre ainsi une vision globale et transversale des risques planétaires car il permet de suivre les interactions entre ces différents domaines.

Des seuils quantitatifs ont été définis pour sept des neuf limites [ndlr : un 8ème seuil a été quantifié depuis ; cf. fin de l’article]. En 2009, les chercheurs indiquaient que trois d’entre elles étaient franchies (changement climatique, érosion de la biodiversité, perturbation du cycle de l’azote). Lors de la révision du modèle conceptuel (Steffen et al., 2015), de nouveaux seuils prennent alors en compte le niveau régional et l’hétérogénéité des processus . Une nouvelle limite est franchie (changements d’utilisation des sols).

La raréfaction des ressources (fossiles, minérales) n’est pas prise en compte dans les limites planétaires, car elle n’est pas considérée comme un système risquant de basculer dans un état radicalement différent susceptible de menacer la vie humaine.

S’il suscite parfois de nombreux débats, le concept des limites planétaires est aujourd’hui reconnu et adopté aux niveaux européen (Agence européenne pour l’environnement, Commission européenne) et international (notamment par les Nations unies).

Définition des limites planétaires

Les limites planétaires sont donc constitués de 9 grands processus qui conditionnent et régulent stabilité de la biosphère. Pour chacun de ces processus, nous allons indiquer le paramètre mesuré et donné quelques précisions :

- le changement climatique : on mesure notamment la concentration de CO2 dans l’atmosphère. La limite est fixée à 350 ppm. Cette limite est dépassée : elle est de l’ordre de 412 ppm actuellement.

- l’érosion de la biodiversité : le seuil est mesuré par plusieurs paramètres tels que le taux d’extinction des espèces (diversité génétique) ou encore le taux de perte de diversité biologique (diversité fonctionnelle). La seule mesure du taux d’extinction permet d’affirmer que cette limite a été largement dépassée : le taux d’extinction actuelle est estimée à au moins 100 espèces par million d’espèces chaque année quand la limite acceptable est fixée à seulement 10 espèces par million d’espèces chaque année.

- les changements d’utilisation des sols : ce processus est quantifiée à partir du pourcentage de surface forestière conservée (par rapport à celle qui existait en 1700). La limite est fixée à 75 % min et a été dépassée : elle est de l’ordre 62 % actuellement.

- l’utilisation mondiale de l’eau : ici, on mesure la quantité d’eau douce prélevée dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines renouvelables. Le maximum toléré est de 4000 km3 / an. Cette limite globale est pour le moment respectée avec une consommation d’eau douce de l’ordre de 2600 km3 / an.

- la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore :

- pour le cycle de l’azote : la limite est fixée entre 62 et 82 millions de tonnes (Mt) par an de rejets à l’échelle mondiale. En 2015, les rejets anthropiques d’azote étaient d’environ 150 Mt/an. Cette limite est donc largement dépassée.

- pour le cycle du phospore : on mesure ici la quantité de phosphore rejetée dans l’environnement. La limite est fixée à 11 Mt/an et a été largement dépassée puisqu’on se situe actuellement autour de 22 Mt/an.

- l’acidification des océans : elle est évaluée en fonction du niveau de saturation en aragonite (minéral composé de carbonate de calcium) dans les océans. Le seuil minimum est fixée au niveau de saturation qui prévalait à l’ère pré-industrielle, soit 80 %. Cette limite est pour l’instant respectée : on est aujourd’hui à 84 %.

- l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère : la limite de ce paramètre reste à déterminer.

- l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique : la concentration d’ozone stratosphérique ne doit pas descendre en dessous de 275 UD [a]unités Dobson, soit à 95 % de son niveau pré-industriel (300 UD). Nous serions aujourd’hui entre 280 et 285 UD. Cette limite est donc respectée.

- l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère (plus communément appelée de façon imprécise « pollution chimique« ) : ces « entités nouvelles » correspondent à la multitude de nouvelles substances chimiques de synthèse produites par l’Homme et qui peuvent perturber notre santé et notre environnement. On peut notamment citer les micro-plastiques, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds ou encore les composés radioactifs. Une étude récente de 2022 a quantifiée la limite de concentration de ces substances et a conclu qu’elle était dépassée (cf. paragraphe suivant).

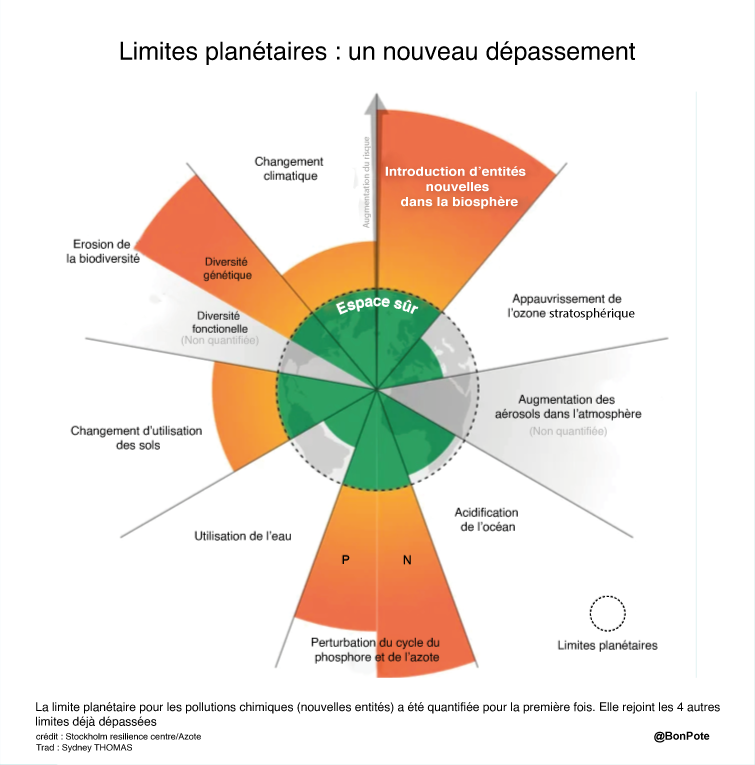

Une nouvelle limite a été dépassée

Comme évoqué à l’instant, une nouvelle limite planétaire a pu être quantifiée dans une publication récente , ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Il s’agit de la limite concernant l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère. Le résultat est que cette limite a été dépassée. Plus d’information dans cet article de Bon Pote .

Le diagramme représentant les limites planétaires a ainsi pu être mis à jour. Il vous est présenté ci-dessous.

En savoir plus

- Les limites planétaires, ouvrage de Natacha Gondran et Aurélien Boutaud

- Les limites planétaires, un socle pour repenser nos modèles de société, dossier documentaire du Cerdd

Références

Notes de bas de page

| ↑a | unités Dobson |

|---|